Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

能面を囲み笑顔を交わす両陛下と愛子さま──その映像は、時代の空気に静かに寄り添う新しい皇室像だった。4月1日、宮内庁はついに公式YouTubeチャンネルを開設。SNSを通じた情報発信は、慎重なステップを経て「見える皇室」へと舵を切る。

天皇皇后両陛下と愛子内親王が並び、和やかに言葉を交わす映像──これは、宮内庁が4月に開設した公式YouTubeチャンネルに投稿された動画の、ワンシーンだ。能面を囲む一家の姿は、厳粛さと文化的深みを保ちつつ、視聴者に対して親しみをもって接する構図として機能している。この動画をきっかけに、多くの人が「皇室の活動をより身近に感じるようになった」と語っている。

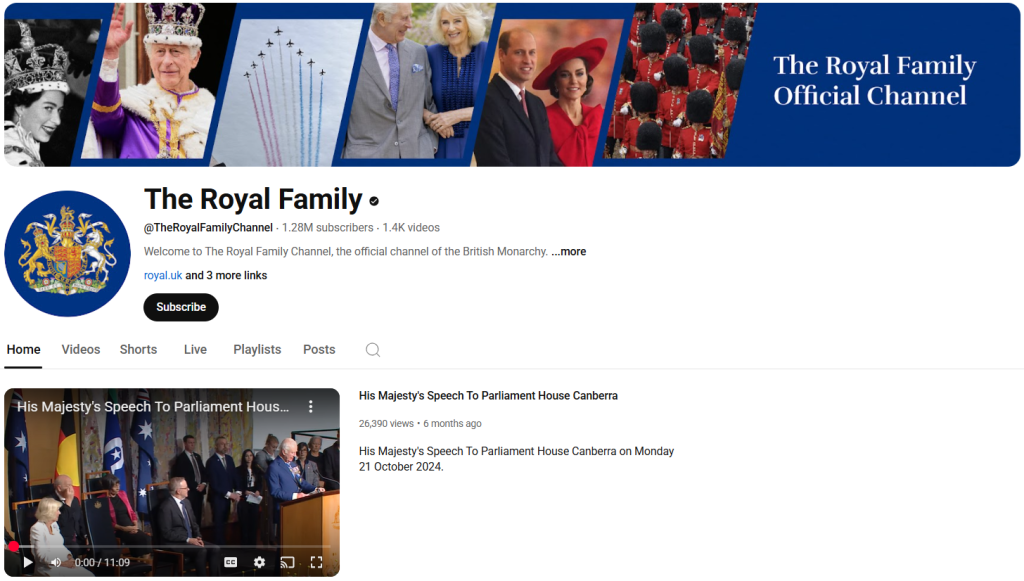

皇室のデジタル発信は、他国と比べると慎重そのものだ。英国王室が2007年にすでにYouTubeチャンネルを開設していたことを踏まえると、日本の皇室による動画配信は実に18年遅れてのスタートとなる。それでも、2023年の広報室設置、Instagram公式開設、そして今回のYouTubeへの展開という一連の流れは、「伝統を損なわずに可視化する」ための設計として評価できる。天皇陛下の記者会見映像や、文化行事の記録など、長尺のコンテンツが正式に発信されるようになった意義は大きい。

YouTube動画のコメント欄は閉鎖され、視聴者の声は公式サイトを通じて受け付ける形式に限られている。スウェーデンやイギリスのように、王室メンバーが個人としてSNSを活用する事例とは異なり、日本の皇室はあくまで制度的な象徴としての枠組みを維持している。コンテンツの主眼は公務や文化に置かれ、個人の感情や私生活に踏み込むことはない。この一線を保つことで、広報強化と制度的中立性とのバランスを取っている。

今回のYouTube開設が示しているのは、「発信する象徴」としての皇室像の更新である。ネット空間における皇室の存在が、情報の透明性や信頼性に寄与する一方で、視聴者との距離を縮めることにも繋がっている。ある視聴者は「映像で両陛下の声や表情を見られることで、より具体的に関心を持てるようになった」と話す。こうした変化は、象徴天皇制の現在形を考えるうえでのひとつの手がかりとなるだろう。