Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

「シプレ」や「フゼア」──聞き慣れないけれど、香水の説明で目にするとなんとなく惹かれる。そんなふうに感じたことはありませんか?「ノート」といった言葉も含め、香水をめぐる語彙は、ただの専門用語ではなく、時代と文化が編んだ“嗅覚のストーリー”として受け取れるものです。今回は、日本語に訳しきれないその「香りの語彙」の正体を解き明かします。

香水の世界で飛び交う「シプレ」「フゼア」「ノート」といった言葉たち。これらは一見するとプロ好みの専門用語のようですが、実はもっと根源的な問題を私たちに突きつけています。

──それは、本当に“訳せる”ものなのでしょうか?

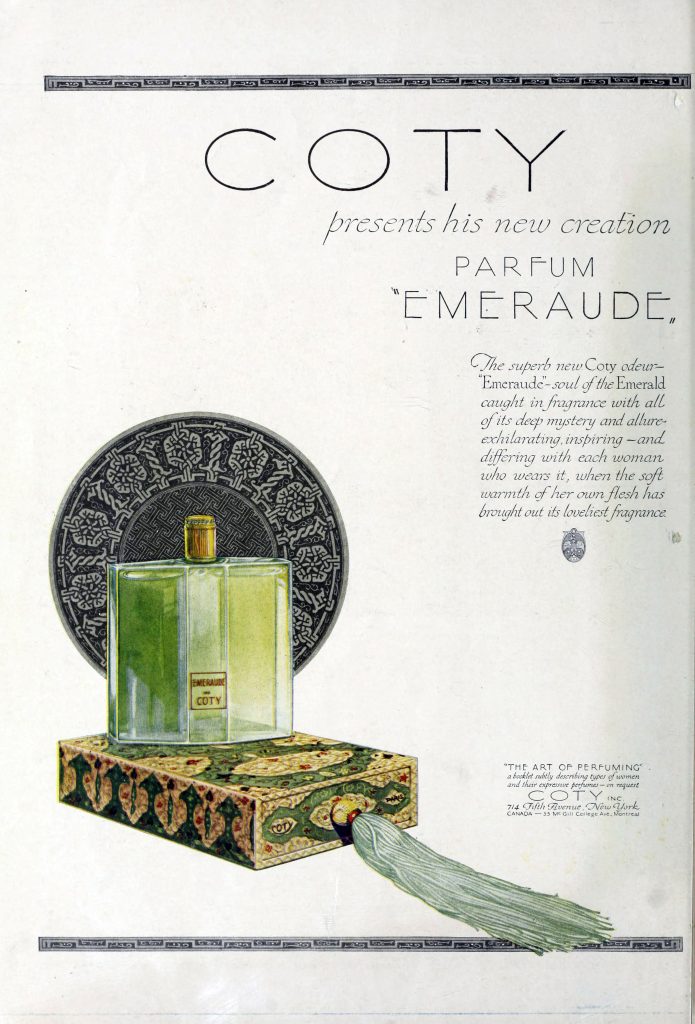

たとえば「シプレ(Chypre)」は、1917年にフランスの調香師フランソワ・コティ(François Coty)が発表した同名の香水に由来し、その名はキプロス島(Chypre)にちなむもの(The Perfume Society)。ベルガモット、オークモス、パチュリをベースとしたウッディでドライな香調は、香りの系譜の中で“深く、影のある”印象を形成します。ところがこれを「木の香り」などと訳してしまうと、その重層的なニュアンスがこぼれ落ちてしまいます。

さらにややこしいのが「フゼア(Fougère)」という語。フランス語で“シダ”を意味しますが、シダに香りはありません。ではなぜこの言葉が香調名になったのか?答えは1882年の伝説的香水『Fougère Royale』にあります。ラベンダー、クマリン、オークモスで再構成された“森のイメージ”──それがフゼアです。

つまり、「フゼア」とは“存在しないものの香り”を創り上げた文化的記号。香りを知らない誰かに「これ、フゼアだよ」と言った瞬間、それは「どこかの記憶」や「感覚のメタファー」として立ち上がります。

香水語彙でもう一つ重要なのが「ノート」。トップ・ミドル・ラストという時間軸で香りを分類するこの構造は、嗅覚を時間と結びつける極めてユニークな発想です(Creed公式解説)。トップノートは5分〜30分程度、柑橘系やアロマティック系が軽やかに立ち上がり、やがてミドルノートに移行。ここで香水の本質が立ち現れ、2時間以上残るラストノートでようやく香りは静かに幕を下ろします。

この“ピラミッド構造”を理解することは、香水を一つの「ストーリーテリングメディア」として受け取ることと同義。時間とともに変わる香りは、まるで心のなかで再生される映画のように感じられるでしょう。

ここまで読み進めてきたあなたはもうお気づきかもしれません。「シプレ」「フゼア」「ノート」といった語彙は、単なる分類でも用語でもありません。それらは“文化が作り出した感覚のレイヤー”であり、“記憶を呼び起こすための装置”でもあります。

なぜ日本語では訳しにくいのか?それは、これらの語が生まれた背景に、ヨーロッパ的な感性や香水史、さらには都市と自然の象徴性が折り重なっているためです。直訳が意味を奪ってしまうのは、単に語彙が足りないからではなく、「言語化する習慣」が根本的に異なるからにほかなりません。

「香りを言葉にする」のは、実はとても個人的で、極めて文化的な行為です。たとえば、誰かの残り香で過去の記憶が一瞬にしてよみがえるあの感覚──それをあなたは、何と呼びますか?

「シプレ」や「フゼア」、そして「ノート」という語は、その答えを探すための鍵かもしれません。言葉にできない香りの中に、まだあなた自身も知らない“物語”が眠っているとしたら──その扉、開けてみたくなりませんか?