Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

「素直でかわいい彼女が一番?」──そう思ったその瞬間、誰かの期待に応える“演技”が始まっているのかもしれない。東アジアにおける“彼女像”は、単なるふるまいではなく、社会や文化のまなざしに呼応して形づくられてきたものだ。その言葉と規範をたどると、制度よりも深く私たちの内側に染み込んだ、無意識のコードが浮かび上がってくる。

「obedient(従順な)」という言葉が、東アジアの女性像を語るときに欧米メディアで繰り返し使われてきたのをご存知だろうか? これは直訳としての“従順”を超え、東アジア女性に対する文化的なステレオタイプとして定着した言葉でもある。たとえば欧米の男性視点では、「obedient yet educated」──つまり「従順でありながらインテリ」という交錯するかたちで描かれる理想像に東アジア女性が位置づけられることが少なくない。

日本語では、「素直で控えめ」「空気が読める」「出しゃばらない」といった表現がこれに対応する。韓国においては、これがさらに露骨に可視化され、2000年代にSNS上で登場した「小鳥女(작은 새녀)」というネットスラングが象徴的だ。これは「小さな鳥のように、おびえていて、男の指示を待っているような女性像」を意味し、賞賛と揶揄が混在した概念として流通した。

90年代の日本ドラマで主役を張ったのは、感情表現が豊かで突飛な行動をとるヒロインだった。『東京ラブストーリー』の赤名リカはその代表格だが、彼女の“ヒロイン力”は物語の中で最終的に「選ばれないこと」で完結する。感情の奔放さは一時的な魅力となりながらも、“安定した彼女”像からは逸脱していた。

このような感情のラベリングは、現代の「重い女」言説にもつながる。すぐにメッセージを返す、長文を送る、感情をそのまま伝える。こうした行動は「過剰」や「依存的」とみなされ、恋愛における女性の能動性を抑圧する作用もある。重要なのは、感情を率直に表す女性が否定的に見られること自体に問題があるのか──それとも、感情を抑えてふるまう女性こそが理想とされる、そうした社会の価値観のほうに問題があるのか、という問いである。

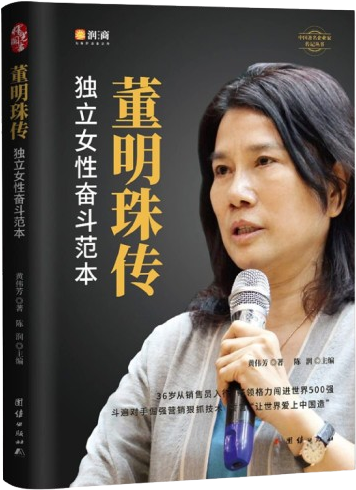

中国都市部では、“独立女性(独立女性主義)”という語がSNSとともに広がっており、フェミニズムの政治的言説との関係性も指摘されている。この呼称は、単なる思想にとどまらず、戦略的な自己演出としても機能している。Weiboや小紅書(RED)では「恋人よりも自己投資」「結婚よりもスキルアップ」という言説が可視化され、パートナーとの関係性も「役割分担」より「共犯関係」として語られる傾向がある。

背景には、一人っ子政策後の「家族内女性の地位向上」や、都市化と教育機会の拡大、そしてなにより“欧米男性からのobedient像”に対する反発がある。つまり、「自立した女はモテない」という内外からの圧力に対し、中国の若年女性たちは「だったら選ばない」という反転的な姿勢を示している。

東アジアの“彼女像”は、それぞれの社会が理想とする“ふるまい”の集合体であり、国家装置と文化的規範の交錯としても捉えられる。日本と韓国では「見られ方」が「愛され方」と直結しやすく、人々は無意識のうちに“他人のシナリオ”を生きることを学習してきた。

それは、無意識に周囲の期待に応じてふるまいを調整する「印象管理」であり、感情表現にも他者の評価が組み込まれているような状態。そうした“Reactive”なふるまいは、穏やかさや気配りとして機能し、個々人にとって自然で心地よい選択にもなっている。一方で、中国ではその構造自体への問い直し──あるいは距離の取り方──が進んでいるようにも見える。

言い換えれば、恋愛とは「ふるまいの正解を探すゲーム」から、「私は何者かを定義する選択」へと、語られる視点の軸が少しずつ変わりつつあるのかもしれない。